Fondamentaux de la rénovation énergétique

S’engager dans un projet de rénovation peut sembler complexe. Et pour cause, il y a de nombreux points techniques à prendre en compte pour réaliser une rénovation performante, en ne détériorant pas la structure du bâti ni la qualité de l’air intérieur. Il faut aussi ne pas perdre de vue les objectifs principaux d’une rénovation : améliorer le confort de vie et faire des économies d’énergie.

Pour limiter les risques et maximiser les avantages, le mieux reste encore de s’informer avant de s’engager !

Contactez les conseillers Nov’habitat 87

Les points à traiter pour une rénovation énergétique performante

Lors d’un projet de rénovation énergétique, plusieurs points sont à traiter, et certains sont impérativement à coordonner pour éviter des pertes importantes de performances.

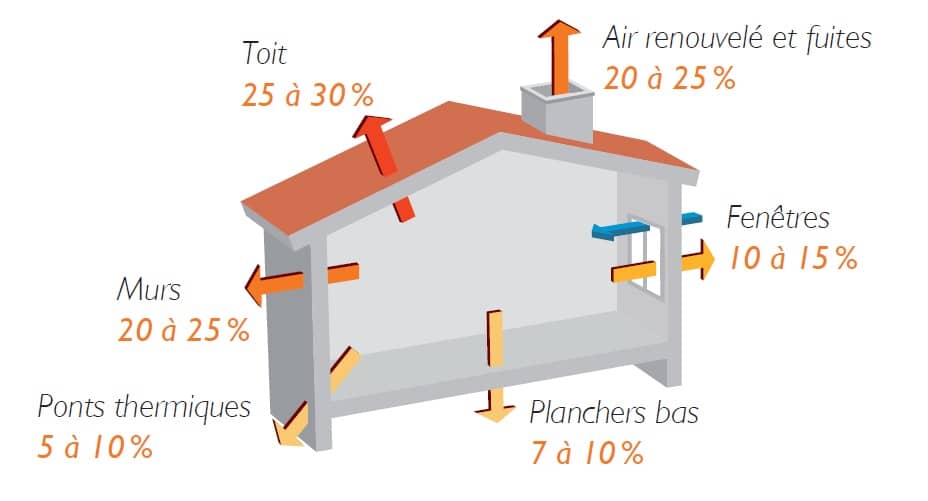

La première chose à faire est de diminuer la consommation d’énergie du logement, qui est très majoritairement due au chauffage. Les pertes thermiques sont différentes suivant la parois considérée. Les valeurs moyennes constatées sur un pavillon en béton construit avant 1974 (et donc non isolé) sont résumées sur le schéma suivant :

Avant de penser à changer son système de chauffage, il est donc primordial d’isoler au maximum son logement. Sans cela, le problème aura seulement été déplacé et la facture ne diminuera que très peu voire pas du tout.

Isolation des combles et rampants de toitures

La toiture représente en général 1/3 des pertes de chaleur d’une maison non isolée. Il s’agit donc du premier poste à traiter. S’il s’agit de combles perdus, la solution la plus courante est un soufflage d’isolant sur le plancher, après mise en place d’un film frein-vapeur.

Pour une pièce habitable située sous la toiture, l’isolation se fera au niveau des rampants, par l’intérieur ou par l’extérieur (sarking). Cette méthode utilise des panneaux plus ou moins rigides ou un système de caissons rempli d’isolant soufflé.

Confort d’été

Dans la plupart des cas, le maintien d’une température supportable en été sous la toiture nécessite de rajouter une bonne inertie à cet élément, et donc un matériau isolant ayant un déphasage thermique important. Ce critère de confort d’été exclut donc l’utilisation de laine minérale (de verre ou de roche), trop peu dense. Les matériaux les mieux adaptés pour la toiture sont donc les isolants biosourcés. La ouate de cellulose soufflée est ainsi couramment utilisée pour les combles perdus du fait de son prix compétitif et de sa facilité de mise en œuvre. Lors de l’isolation de combles habitables, il est par ailleurs conseillé d’utiliser des panneaux en laine de bois, laine de chanvre, ou fibres textiles recyclées par exemple.

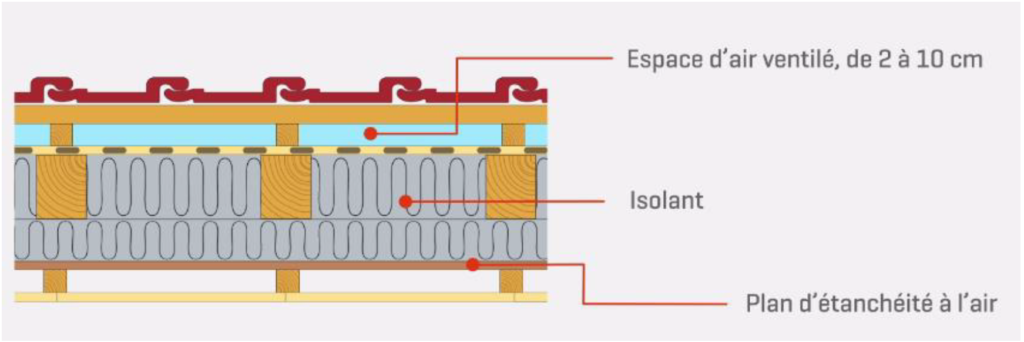

Au niveau de la toiture, préserver une lame d’air ventilée entre le pare-pluie et les tuiles ou ardoises est l’une des clés du confort d’été. À défaut ou en complément, la mise en place de chatières est aussi une possibilité.

Tenue dans le temps

Pour garantir la longévité de l’isolant et le maintien de ses performances dans le temps, il faut par ailleurs limiter son humidification. C’est pourquoi la mise en place écran d’un pare-pluie sous les tuiles ainsi que d’un frein vapeur entre l’isolant et la pièce sont fortement conseillées. Pour éviter les risques de condensation d’eau dans l’isolant, le pare pluie doit être à Haute Perméabilité à la Vapeur (HPV), et le pare/frein-vapeur doit aussi laisser passer une partie de la vapeur d’eau.

/!\ Attention, les isolants minces multicouches posés par de nombreux couvreurs sont rarement HPV. /!\ Ce fait exclut souvent la mise en place d’un isolant complémentaire par la suite.

Cette notion de perméabilité à la vapeur est par ailleurs bien à distinguer de l’étanchéité à l’air. Celle-ci doit au contraire être très bonne autour de l’isolant pour garantir performance et durabilité.

Très courantes pour ce poste de travaux plébiscité et relativement peu cher, attention aux risques liés aux malfaçons (courantes pour les isolations à 1€) : non protection des équipements électriques et conduits de cheminées (risque d’incendie), non isolation de la trappe d’accès, non mise en place du frein vapeur, non mise en place d’un chemin d’accès à la VMC…

Pour aller plus loin

- Retour d’expérience : isolation des rampants : AQC – REX-BP

- Retour d’expérience : isolation des combles perdus par soufflage : AQC – REX-BP

Remplacement des fenêtres et portes

Les ouvertures sont souvent le 2e poste de déperdition dans une maison non isolée. Elles cumulent en effet les pertes directes par conduction à travers les vitres et cadres, mais aussi une bonne part des pertes liées à la ventilation du fait d’un manque d’étanchéité des portes et fenêtres.

Il s’agit donc d’un poste important à traiter lors d’une rénovation énergétique, mais pas n’importe comment ! Il est primordial d’associer ces travaux avec l’isolation des murs et la gestion de la ventilation, et ce pour plusieurs raisons :

Continuité de l’isolation et traitement des ponts thermiques :

L’isolation doit pouvoir recouvrir une partie importante du cadre dormant, pour limiter le pont thermique. L’étanchéité à l’air réalisée par le frein vapeur doit aussi être continue, et donc être reliée au dormant de la fenêtre.

Gestion de la ventilation :

Dans une maison isolée et relativement bien étanche à l’air, il faut paradoxalement garantir une bonne ventilation. Pour cela, la mise en place d’une VMC (Ventilation Mécanique Centralisée) est fortement conseillée, même dans une maison en pierre ancienne. Cela a un impact sur les menuiseries, dans le sens où :

- Une VMC simple flux nécessite la présence d’ouvertures sur le haut des fenêtres dans les pièces de vie, mais pas dans les pièces humides.

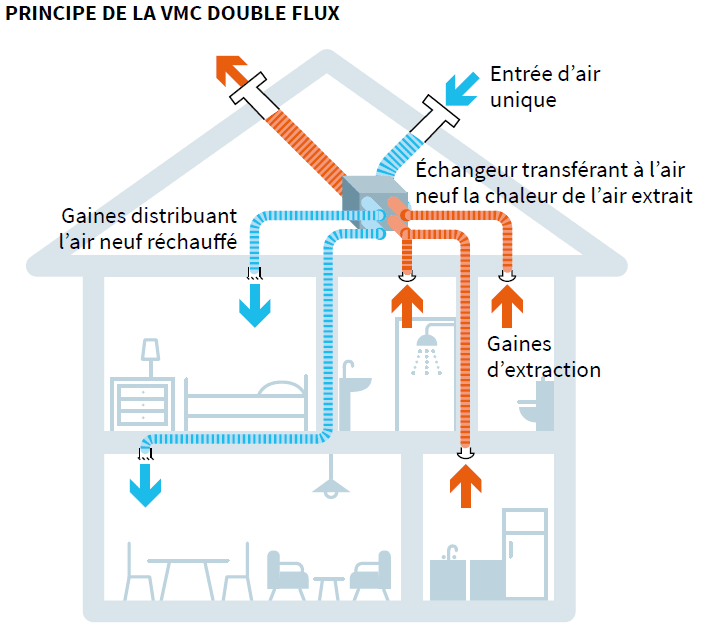

- Une VMC double flux nécessite des fenêtres pleines et sans bouches d’aération.

Autres points d’attention principaux

Une pose à neuf des portes et fenêtres est préférable d’un point de vue thermique et esthétique par rapport à une pose sur dormants anciens. Celle-ci est certes moins chère, mais elle cause souvent des ponts thermiques, voire le pourrissement du dormant ancien en bois. Une pose à neuf permet également d’augmenter la quantité de lumière qui rentre dans la maison en maximisant la taille du vitrage.

L’installation des volets roulants ou traditionnels est également à considérer en lien avec l’isolation. Pour une isolation des murs par l’extérieur le pont thermique sera important si le volet est posé avant isolation. Il faut donc que sa pose intervienne en parallèle pour avoir un retour d’isolant suffisant à l’arrière et une bonne gestion de l’étanchéité à l’air pour les passages de câbles.

Pour aller plus loin

Retour d’expérience : remplacement des menuiseries : AQC – REX-BP

Isolation des murs

Généralités

Souvent oubliés, en particulier dans la rénovation de maisons en pierre, les murs sont pourtant un poste de déperditions thermiques très importantes. Ils cumulent en effet :

- de fortes pertes par conduction : environ 20 à 25% de la chaleur perdue, y compris sur des murs très massifs

- une partie des pertes liées à la ventilation, du fait des bouches d’aération et des fréquentes fuites entre les pierres.

Mal traitées, ces parois peuvent aussi être une source majeure d’inconfort (sensation de parois froides), ainsi qu’une porte d’entrée pour l’humidité et les moisissures.

Avant de penser à isoler vos murs, il est en tout cas important de considérer leur mode de construction. Un mur ancien en pierres, en bois, ou en terre, s’isolera différemment d’un mur récent en parpaings ou briques.

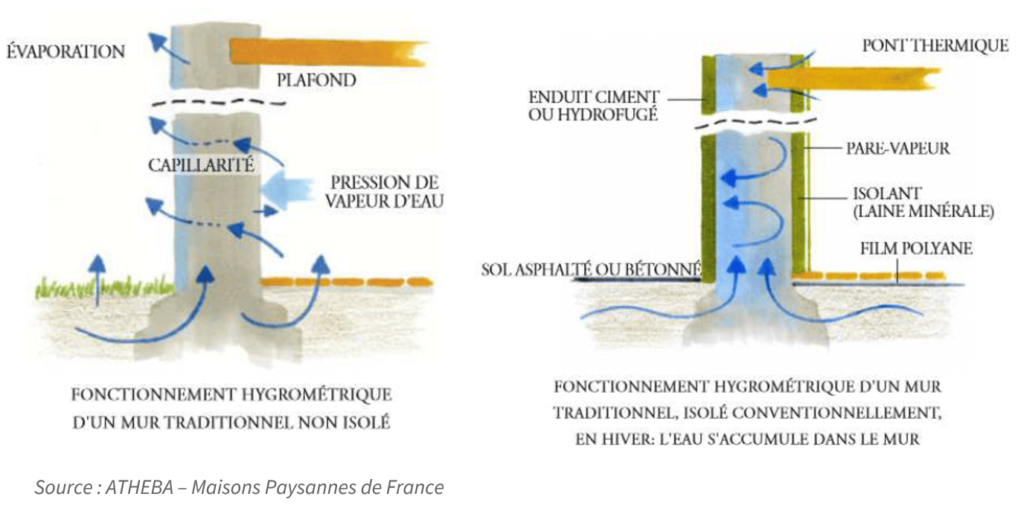

Mur ancien traditionnel (pierre, bois, terre…)

Dans le cadre d’un bâti ancien, il est primordial de bien gérer l’humidité des murs, sous peine de dégrader irrémédiablement le bâtiment. Un mur en pierres ancien était en effet construit avec un mortier à base de chaux, de terre, ou sans mortier du tout (pierre sèche). Ce type de murs traditionnel est ainsi perméable à la vapeur d’eau, et souvent capilaire. Ce mode de fonctionnement lui permet d’évacuer naturellement l’humidité du sous-sol issue des remontées capilaires. La préservation de cette capacité de séchage est aussi clé pour réguler le niveau d’humidité dans le logement et éviter les moisissures issues de la condensation. Le même comportement se retrouve de manière accrue dans les murs en bois, torchis ou pisé par exemple.

De nombreux désordres sont ainsi issus des crépis, dalles sur terre plein, et trottoirs en ciment rajoutés après guerre. Ces problématiques sont encore accrues lorsqu’elles ne sont pas traitées avant la phase de rénovation énergétique. Celle-ci étanchéifie en effet les menuiseries (passage en fenêtres double vitrage), les murs qui ne l’étaient pas, et la toiture. Même en présence d’un système de ventilation efficace, l’humidité issue des activités humaines à l’intérieur de la maison, ainsi que celle des remontées capillaires depuis les fondations, va alors s’accumuler dans les murs.

En se condensant sous l’effet des variations de température, cette eau risque à plus ou moins long terme de :

- provoquer l’apparition de moisissures,

- dégrader la qualité de l’air intérieur,

- mais aussi dégrader le liant du mur et faire pourrir les éléments en bois…

- … et à terme provoquer de graves dégâts.

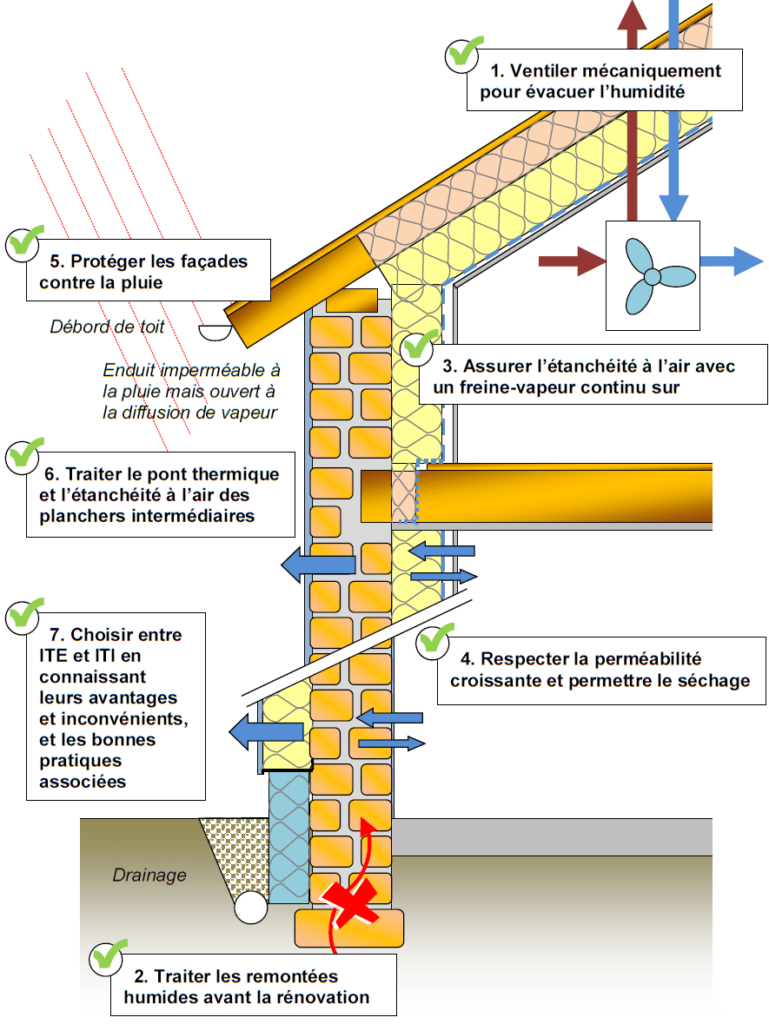

La première chose à faire pour conserver un logement sain sur le long terme est donc de retrouver cette « respiration » naturelle du mur ancien. Cela passe nécessairement par :

- Une suppression des crépis et joints au ciment. Après une phase de séchage, leur remplacement par des enduits à la chaux ou à la terre est nécessaire. Ceux-ci sont en effet perméables à la vapeur d’eau, tout en empêchant l’eau liquide de rentrer dans le mur.

- La bonne gestion des remontées capillaires des fondations, en réalisant si nécessaire un drainage des eaux pluviales et remontées souterraines. Attention cependant à préserver le bulbe de compression du mur en ne creusant pas trop près.

- Une utilisation d’isolants perméables à la vapeur d’eau, donc d’origine naturelle, associés à un mode de protection adapté :

- Isolation par l’extérieur : fibre de bois, chanvre ou paille par exemple, associés à un bardage ou enduit à la chaux et terre. Un enduit intérieur perméable à la vapeur (plâtre, chaux, terre) est aussi indispensable.

- Isolation par l’intérieur : laine de bois, laine de chanvre, fibres textiles recyclées, lin… associés à un film frein-vapeur posé soigneusement et à un jointoiement ou enduit à la chaux / terre à l’extérieur

Lorsqu’il n’est pas possible d’isoler réellement un mur, par exemple du fait de la petite surface d’une pièce, il peut être envisageable de recourir à un correcteur thermique. Ce type d’enduit, couramment réalisé en chaux-chanvre ou terre-chanvre, présente plusieurs avantages :

- Suppression de la sensation de parois froide, et donc augmentation forte du confort

- Isolation relative du mur (trop faible cependant pour pouvoir bénéficier des aides à la rénovation)

- Faible épaisseur : en général 5 à 7 cm, contre 15 à 20 cm pour une isolation classique, parement compris. Cette épaisseur peut augmenter lorsqu’il y a suffisamment de place améliorer l’isolation, sous forme notamment de béton de chanvre.

- Gestion de l’humidité : matériaux capillaires et ouverts à la vapeur, qui laissent le mur « respirer ».

- Esthétique minérale très intéressante et s’alliant bien au bâti ancien

Mur en matériaux industriels récents (parpaings, briques)

Les bâtiments construits depuis les années 1940 sont souvent construits (d’abord en partie puis totalement) en matériaux à base de ciment ou de terre cuite. Ces matériaux, jointoyés avec du ciment, sont étanches (ou en tout cas très peu perméables) à la vapeur d’eau. Ce fonctionnement très différent de celui des murs anciens explique pourquoi certains matériaux sont réservés aux bâtiments « modernes ».

Les constructions des années 1950 à 70, fréquemment dénuées de l’inertie des logements plus anciens et le plus souvent sans isolation digne de ce nom avant les années 1980-90, nécessitent des travaux d’isolation des murs pour être confortables en hiver comme en été.

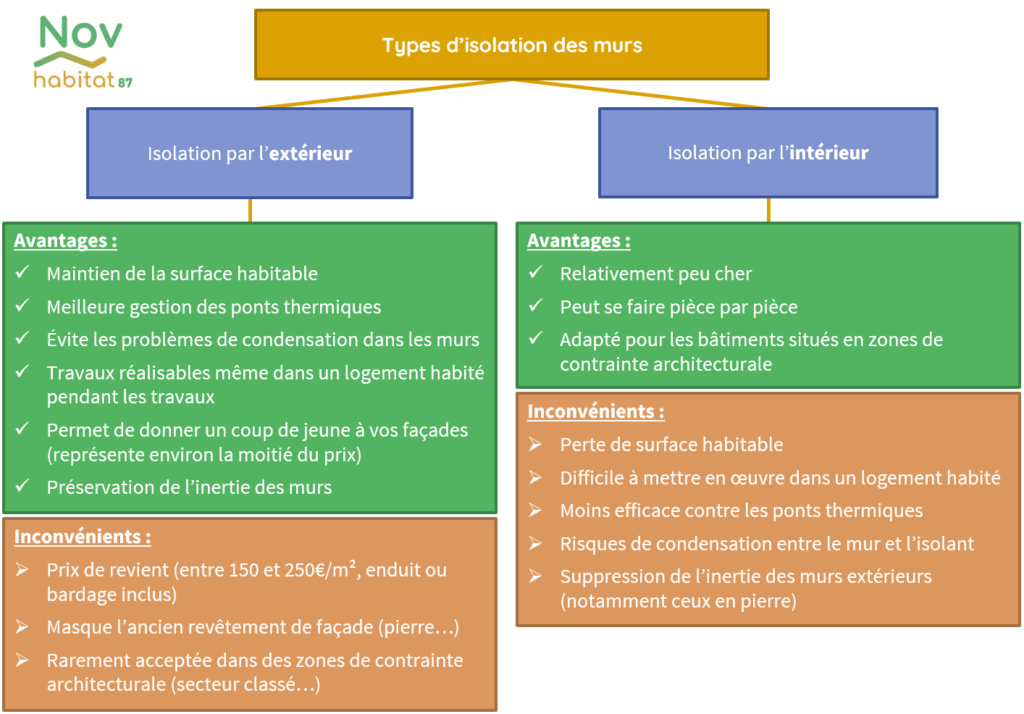

Deux possibilités majeures existent :

Matériaux isolants

- Matériaux biosourcés de type laine de bois ou de chanvre par exemple, qui ont de très bonnes performances thermiques en hiver comme en été. Dans le cas d’un mur en parpaings ou briques, ils augmentent son inertie et limitent l’entrée de chaleur en été bien mieux que les autres matériaux. Dans le cas d’une isolation par l’intérieur, la mise en place soignée d’un frein-vapeur entre la pièce intérieure et l’isolant est nécessaire. En son absence, de la condensation peut se produire dans l’isolant et le mur, source de graves problèmes structurels et de moisissures.

- L’utilisation de laine minérale (de verre ou de roche) est possible mais elle ne participera que très peu au confort d’été du fait de son inertie thermique limitée. Limiter son humidification est primordial pour conserver une bonne qualité de l’isolation sur le long terme. Cela passe par la ventilation des panneaux isolants pour une installation extérieure, et la mise en place d’un film pare-vapeur entre la pièce et l’isolant, pour une isolation par l’intérieur.

- L’utilisation d’isolants issus du pétrole de type polystyrène ou polyuréthane est également possible sur ce type de bâtiments, mais elle n’est pas recommandée en isolation intérieure du fait d’une toxicité importante pour la qualité de l’air. Ces matériaux, peu denses, ont également de très mauvaises performances en été. Il s’agit aussi des matériaux dont l’impact environnemental est le plus important du fait de l’importante consommation d’énergie lors de leur fabrication et de la pollution conséquente générée lorsqu’ils sont en fin de vie.

Pour aller plus loin

Ventilation

Une bonne gestion du renouvellement d’air est primordiale à plusieurs titres :

- Préserver la qualité de l’air intérieur : évacuation du trop plein d’humidité, des polluants issus des meubles et peintures… Cela est très important pour éviter un inconfort voire le développement de maladies respiratoires nuisibles à la santé.

- Limiter l’humidification de l’isolant : pour qu’une isolation par l’intérieur conserve ses performances dans le temps, elle ne doit pas s’humidifier. La présence d’un système de ventilation efficace limite ce risque.

- Éviter les pertes thermiques indésirables en calibrant correctement le débit d’air qui entre et sort du logement. Dans le cas d’une VMC double flux, les pertes sont même réduites au minimum puisque la chaleur issue de l’air extrait est récupérée pour chauffer l’air entrant.

Pourquoi installer une ventilation mécanique (VMC) ? Est-ce qu’ouvrir les fenêtres 10 minutes par jour ne suffit pas ?

Ouvrir les fenêtres régulièrement pour aérer est une bonne chose. Ce mode d’aération classique présente cependant des lacunes importantes. Qui en plein hiver laisse la fenêtre de la salle de bain ouverte pendant 1 ou 2 heures le temps que le surplus d’humidité sorte ? Même si le chauffage est alors éteint, une quantité de chaleur importante est perdue pendant ce laps de temps. Et surtout, il y a fort à parier que, dans cette situation, l’air d’une seule pièce est renouvelé, alors qu’il est important que la qualité de l’air soit garantie partout dans le logement.

La ventilation dans les bâtiments anciens

Dans les bâtiments anciens, la question de la ventilation était relativement simple : le renouvellement de l’air était réalisé uniquement par l’ouverture des fenêtres, les conduits de cheminée et les multiples défauts d’étanchéité des constructions. On ne contrôlait alors ni la circulation de l’air, ni les déperditions de chaleur.

À cette aération « hasardeuse », s’est substituée jusqu’à la fin des années 60 la ventilation naturelle des pièces humides (cuisine, salle de bains), à l’aide de grilles d’aération basses et hautes. Ce système ne permet pas de ventiler tout le logement et laisse souvent entrer trop d’air froid en hiver, surtout quand il y a beaucoup de vent, et pas assez d’air en été.

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) commence à apparaître dans les années 1970 dans les logements neufs , bien que sa généralisation n’intervienne que beaucoup plus tard. Ce système permet de faire circuler l’air dans tout le logement sans dépendre des conditions climatiques. Il permet aussi de renouveler l’air du logement de façon contrôlée et donc sans trop le refroidir.

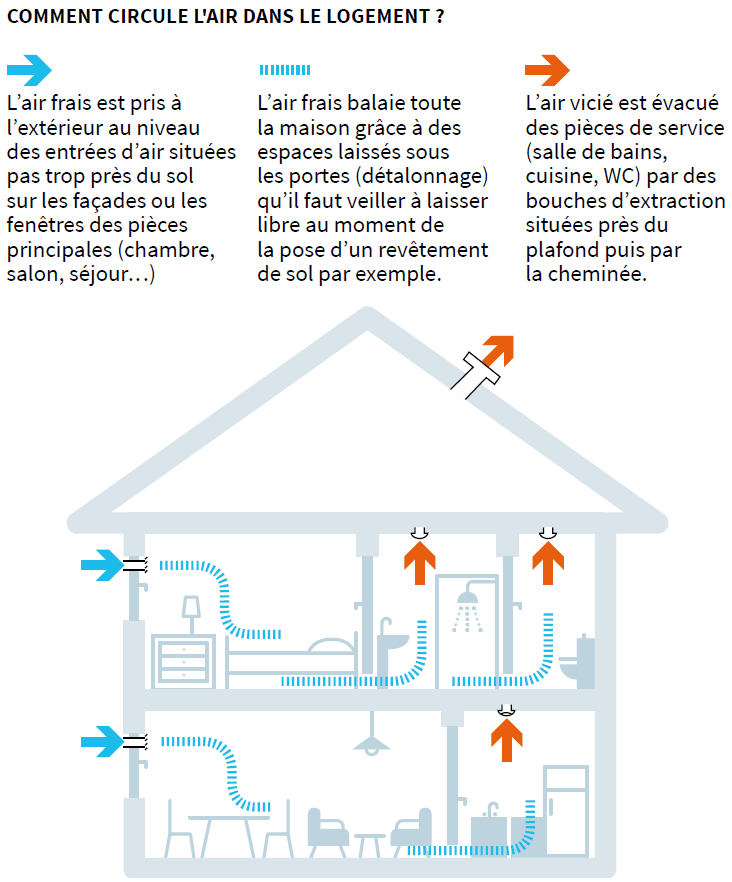

VMC simple flux

C’est le système le plus simple. Son principe en est simple : l’air entre par les bouches d’aération prévues sur les fenêtres des pièces de vie (salon, chambres, bureau…), et est aspiré via des bouches installées dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, WC, buanderie), puis rejeté à l’extérieur du logement, en général via une cheminée en toiture, en tout cas au plus près du moteur et en évitant les rejets dans les combles.

Il en existe différentes gammes, à la consommation énergétique décroissante :

- VMC autoréglable : Il s’agit du système le plus classique et le moins cher, mais aussi celui qui consomme le plus d’électricité et est le moins performant. Son niveau d’aspiration est en effet constant quelles que soient les conditions extérieures (vent, pluie…) et intérieures (nombre d’occupants, humidité…), ce qui fait qu’il consomme en permanence.

- VMC hygroréglable : ce système est équipé de bouches d’aspiration qui s’ouvrent plus ou moins en fonction du niveau d’humidité contenu dans l’air (VMC type Hygro-A). Un équipement encore plus performant sera équipé de bouches d’entrée d’air également hygroréglables, qui ne laissent passer l’air que lorsque c’est nécessaire (VMC type Hygro-B). Ce dernier système nécessite donc d’équiper les fenêtres de bouches d’entrée d’air spécifiques, ce qui est faisable sans remplacer les menuiseries elles-mêmes.

VMC double flux

La ventilation double flux est le système le plus performant. Son utilisation n’est cependant pertinente que dans un bâtiment très étanche à l’air. Son fonctionnement est plus complexe : au premier système d’aspiration de l’air se rajoute un second système de bouches de soufflage de l’air. Entre les deux, un échangeur de chaleur permet de récupérer la chaleur issue de l’air extrait pour préchauffer l’air entrant. Les pertes de chaleur sont ainsi réduites au minimum.

Autres points à prendre en compte :

- Les systèmes de chauffage (poêle, chaudière…) doivent avoir une entrée d’air extérieure pour éviter de polluer l’air intérieur et de perturber le fonctionnement de la VMC.

- Pour assurer une circulation et un renouvellement de l’air dans l’ensemble du logement, un détalonnage de 1 à 2 cm sous les portes est nécessaire.

Pour aller plus loin

- Guide pratique « Un air sain chez soi » : ADEME

- Guide pratique : « La ventilation » : ADEME

- Retour d’expérience : ventilation simple flux : AQC – REX-BP

- Retour d’expérience : ventilation double flux : AQC – REX-BP

- Qualité de l’air intérieur : bonnes pratiques : AQC – REX-BP

Isolation du plancher bas

Vous avez froid aux pieds en hiver ? Des courants d’air passent à travers le plancher depuis la cave ? Il peut alors être intéressant d’isoler le plancher entre la partie habitable et le sous-sol non chauffé.

Des matériaux isolants différents suivant les caractéristiques du sous-sol

Pour améliorer la longévité de l’isolation, il est primordial d’utiliser des matériaux adaptés à chaque situation :

- Sous-sol humide (cave ou vide sanitaire faiblement ventilés) : Il est primordial d’utiliser un isolant imputrescible imputrescibles et dont les qualités isolantes restent présentes même en milieu humide. Dans ce cas, les principales technologies sont le liège, le polystyrène, et les mousses projetées (polyuréthane…). Les mousses projetées permettent notamment d’isoler les vides sanitaires difficilement accessibles.

Pour un plancher en bois, il est fortement déconseillé d’utiliser du polystyrène ou polyuréthane, qui l’empêchent de respirer et à terme entraine des risques de pourrissement. À l’inverse, le liège joue son rôle initial d’écorce et protège le bois.

- Sous-sol peu humide (garage, atelier…) : un isolant « classique » peut être installé, en prenant les précautions d’usage pour garantir la pérennité de ses performances (pare-vapeur pour les laines minérales, frein-vapeur pour les isolants biosourcés) et en choisissant une technologie adaptée au matériau du plancher.

Pour un plancher en bois, il est fortement conseillé d’utiliser un matériau respirant biosourcé, par exemple de la ouate de cellulose ou du coton recyclé.

Points d’attention

Les planchers bas représentent environ 10% des pertes thermiques d’une maison non isolée, et participent à la sensation de « paroi froide » au niveau du sol. Les isoler est ainsi une source importante de confort, mais il s’agit de ne pas fragiliser la structure du bâtiment en bloquant l’humidité au sous-sol ! Le couplage gagnant est ainsi une isolation du plafond de la cave / du garage / du vide sanitaire associée à une bonne ventilation du sous-sol via des bouches d’aération adaptées. En effet, si l’humidité issue du sol et des murs est bloquée dans le sous-sol, des problèmes vont apparaitre à long terme : moisissures, pourrissement des poutres… La ventilation permet également de limiter l’accumulation de radon, un gaz faiblement radioactif naturellement présent partout en Limousin et qui a tendance à s’accumuler dans les caves non ventilées.

D’autres points sont à considérer pour bénéficier d’une isolation du plancher durable et performante :

- Conserver un accès aux raccords des canalisations et boitiers électriques est aussi un point majeur à prendre en compte lors de ce type d’isolation. Pour éviter l’apparition de ponts thermiques importants, il y a deux solutions :

- Si les réseaux d’eau et d’électricité sont situés assez loin du plancher à isoler, le matériau isolant peut être glissé en dessous.

- Si les réseaux sont très près du plancher et ne peuvent pas être décalés, il est possible d’installer une sorte de « bouchon » isolé permettant d’éviter le pont thermique tout en conservant un accès aux ponts importants des réseaux.

- Les points de lumière doivent être éloignés du plancher à isoler pour pouvoir passer l’isolant en dessous.

- Un point souvent oublié et source importante d’inconfort est l’isolation des cages d’escalier. En effet, on constate souvent dans les travaux d’isolation des planchers que, si le plancher est isolé, certains points ont été omis :

- La porte reliant la partie chauffée au sous-sol n’est pas étanche ni isolée

- L’isolant ne recouvre pas les surfaces du volume non-chauffé en contact avec le volume chauffé

Ces deux points permettent à la chaleur de s’échapper et donnent lieu à une sensation de parois froide (voire à l’apparition de courants d’air) au niveau du local chauffé. Il est donc important de les traiter en même temps que l’isolation du plancher proprement dite.

- Pour éviter l’apparition d’un pont thermique et de moisissures dans le cas d’une isolation des murs par l’extérieur partielle (seulement le premier étage par exemple), un système de « manchonnage » doit être mis en place. Il consiste simplement à avoir un retour d’isolant sur quelques dizaines de centimètres sur le mur intérieur du sous-sol, en continuité avec l’isolant du plancher.

Pour aller plus loin :

Remplacement du système de chauffage et régulation

Dans un projet de rénovation idéal, la rénovation du système de chauffage est celle qui intervient en dernier. En effet , il vaut mieux commencer par isoler correctement la maison avant de changer le système de chauffage (et non l’inverse) pour pouvoir le dimensionner correctement. Une chaudière, et a fortiori une pompe à chaleur, supportent mal d’être surdimensionnées. Un surdimensionnement du système de chauffage entraine dans les faits une diminution de sa durée de vie, une surconsommation, ainsi qu’un inconfort pour les habitants (température rendue difficile à réguler).

Paragraphe en cours de rédaction

Remplacement du système de production d’eau chaude sanitaire (ECS)

Paragraphe en cours de rédaction

Pour aller plus loin

- Guide pratique « Isoler sa maison » : ADEME

- Guide pratique « Rénover en copropriété » : ADEME

- Guide pratique « Choisir un professionnel pour ses travaux » : ADEME

- Guide pratique « Isoler son logement du bruit » : ADEME

- Rénovation performante par étapes – Étude des conditions nécessaires pour atteindre la performance BBC rénovation ou équivalent à terme en logement individuel : ADEME